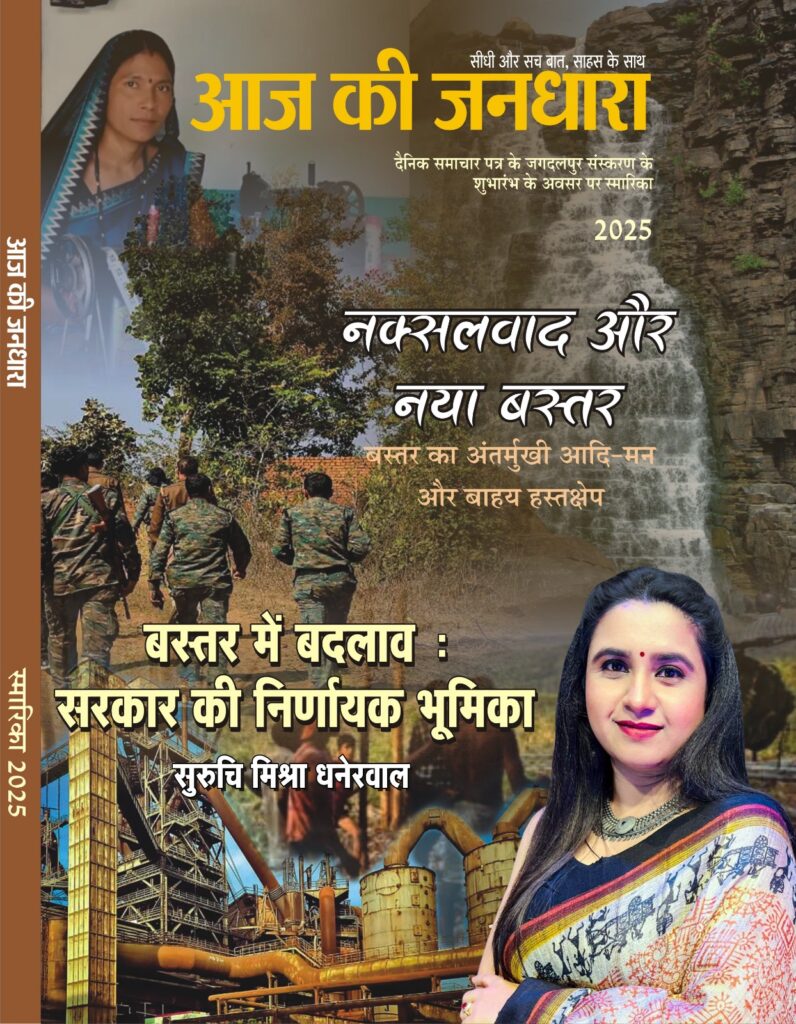

:सुरुचि मिश्रा धनेरवाल:

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को दशकों से नक्सलवाद की उग्र गतिविधियों के

लिए जाना जाता रहा है। लंबे समय तक यहाँ हिंसा, मुठभेड़ और रक्तपात

की कहानियाँ आम रहीं। लेकिन हाल के वर्षों में परिदृश्य बदलता हुआ दिखाई देता है।

नक्सली गतिविधियों में कमी, आत्मसमर्पण की घटनाओं में निरंतर वृद्धि

और सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण का सकारात्मक रूपांतरण इस

बदलाव की ओर संकेत करता है। यह परिवर्तन मात्र सैन्य दबाव का

परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें सरकारी नीतियों, स्थानीय समाज

के बदलते रुझानों और विकास के अवसरों का बड़ा योगदान है।

पिछले कुछ समय में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के कई बड़े मामले सामने आए हैं। दंतेवाड़ा जिले में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से कई के ऊपर बड़ी पुरस्कार राशि घोषित थी। यह सिर्फ छिपी हुई घटना नहीं है, बल्कि व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। बस्तर रेंज के अन्य जिलों–बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर–में भी आत्मसमर्पण की ऐसी घटनाएँ दर्ज हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि 2023 की तुलना में 2024 और 2025 में आत्मसमर्पण का अनुपात कहीं अधिक रहा है। इस प्रकार की घटनाएँ इस बात की पुष्टि करती हैं कि नक्सली संगठन अब दबाव और आंतरिक संकट की स्थिति में हैं।

आत्मसमर्पण की प्रवृत्ति को समझने के लिए सबसे पहले सुरक्षा अभियानों को देखना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने बस्तर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और सक्रियता बढ़ाई है। नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए, जंगलों में गहन खोज अभियान चलाए गए और नक्सली नेटवर्क की कड़ी निगरानी की गई। मुठभेड़ों की संख्या में बढ़ोतरी और नक्सलियों के हथियार-भंडारों के पकड़े जाने से यह साफ हुआ कि सरकार नक्सलवाद के प्रति समझौते की मुद्रा में नही है। इस दबाव ने नक्सलवादियों के निचले और मध्य स्तर के कैडरों के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा किया, जिसका सीधा असर आत्मसमर्पण पर पड़ा।

केवल सुरक्षा दबाव पर्याप्त नहीं होता, यदि आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों को समाज में पुनर्वास का रास्ता न मिले। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी दिशा में ‘लौण वर्रतु’ जैसे अभियानों को प्राथमिकता दी। इन अभियानों के तहत नक्सली कैडरों को विश्वास दिलाया गया कि यदि वे हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में लौटते हैं तो उन्हें न केवल सुरक्षा दी जाएगी बल्कि रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। पुनर्वास पैकेजों ने आत्मसमर्पण की राह को व्यावहारिक और आकर्षक बनाया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, कई आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सली अब आजीविका योजनाओं से जुड़कर सामान्य जीवन जी रहे हैं।

बस्तर केवल संघर्ष की भूमि नहीं है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र भी है। आदिवासी समाज के त्योहार, गीत-संगीत और कला उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नई सरकार ने इस सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने और स्थानीय समुदाय को गौरव का अनुभव कराने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। पंडुम जैसे आदिवासी त्योहारों को बढ़ावा देना, स्थानीय हस्तशिल्प और कला को बाज़ार से जोडऩा और सांस्कृतिक आयोजनों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इस प्रक्रिया का हिस्सा रहा। इसका प्रभाव यह हुआ कि बस्तर का समाज अब विकास और सांस्कृतिक गौरव के नए अवसरों से जुडऩे लगा है, जिससे नक्सलवाद की वैचारिक अपील कम होती जा रही है।

समाज में परिवर्तन तभी टिकाऊ हो सकता है जब आर्थिक अवसर उपलब्ध हों। हाल के वर्षों में सरकार ने ‘निवेश सम्बंध’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बस्तर में निवेश आकर्षित करने की कोशिश की है। पर्यटन को बढ़ावा देना, सड़क और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, और स्थानीय युवाओं के लिए रोजग़ार की योजनाएँ इस नीति का हिस्सा हैं। इसका सीधा असर नक्सली गतिविधियों पर पड़ा है, क्योंकि जब रोजगार और आर्थिक अवसर उपलब्ध होते हैं तो युवाओं को हथियार उठाने के कारण कम हो जाते हैं।

पूर्व सरकारों की असफलताएँ-इस सकारात्मक बदलाव को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि पहले ऐसा क्यों नहीं हो पाया। पूर्व की सरकारें अक्सर केवल सैन्य दबाव या केवल विकास योजनाओं पर निर्भर रहीं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि-अधिकार और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली। इसके अतिरिक्त, कुछ समयों में सुरक्षा बलों की मनमानी और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों ने स्थानीय जनता और सरकार के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा किया। नतीजा यह हुआ कि नक्सली संगठनों को जनता के बीच ‘वैकल्पिक सत्ता’ के रूप में जगह बनाने का अवसर मिला।

नई सरकार की सफलताएँ-वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया। सुरक्षा दबाव और पुनर्वास नीति को साथ-साथ चलाया गया। साथ ही विकास और सांस्कृतिक पुनर्जीवन को प्राथमिकता दी गई। यह ‘दोहरी नीति’ नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक साबित हुई। आत्मसमर्पण की बढ़ती घटनाएँ, निवेश और सांस्कृतिक आयोजनों का सफल आयोजन तथा स्थानीय समाज का बदलता रुख इसी नीति की सफलता का प्रमाण है।

भविष्य की चुनौतियाँ-हालाँकि यह बदलाव आशाजनक है, पर चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास यदि पूरी तरह से सफल नहीं हुआ तो वे फिर से पुराने रास्ते पर लौट सकते हैं। इसी तरह यदि स्थानीय समुदाय को विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं मिला तो असंतोष फिर से बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान देना होगा–मानवाधिकारों की रक्षा, स्थानीय संस्थाओं को मज़बूत करना और वन-अधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान इसके केंद्र में होना चाहिए।

बस्तर में नक्सलवाद के परिदृश्य में आ रहे परिवर्तन इस बात का प्रमाण हैं कि सही नीतियों, सुरक्षा दबाव और सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता के मेल से सकारात्मक परिणाम संभव हैं। आत्मसमर्पण की बढ़ती घटनाएँ केवल आँकड़े नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों के बदलते मनोविज्ञान की गवाही हैं। जहाँ एक ओर पूर्व सरकारों की असफलताएँ हमें यह याद दिलाती हैं कि केवल सैन्य बल या केवल विकास से समाधान नहीं निकलेगा, वहीं नई सरकार की रणनीति यह दिखाती है कि यदि सभी पहलुओं को संतुलित किया जाए तो बस्तर की ज़मीन हिंसा से शांति की ओर बढ़ सकती है। यह प्रक्रिया अभी अधूरी है, लेकिन अब इसमें निरंतरता और संवेदनशीलता बनाए रखना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है।