:भालचन्द्र जोशी:

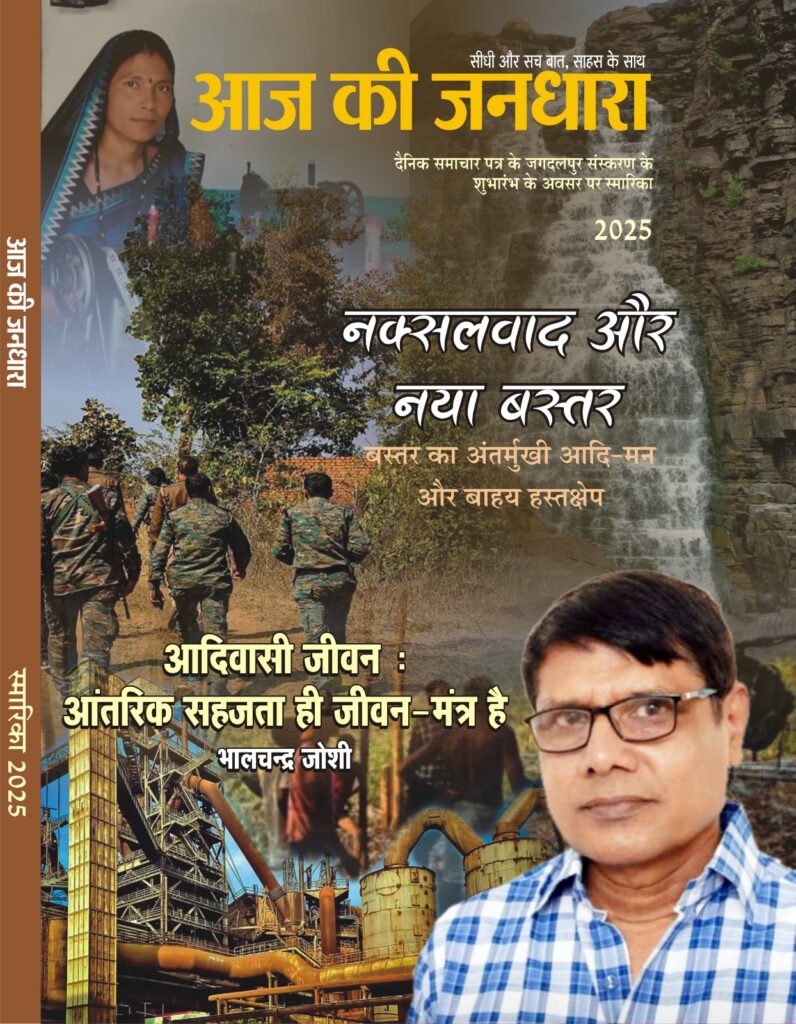

बाजार ने आधुनिकता के बाजारु संदर्भों के साथ सभ्य समाज की एक ऐसी पारिभाषिक प्रतिमा स्थापित कर दी है कि वह सभ्य समाज को प्रिय हो गई है। दरअसल सभ्य समाज के साथ एक दिक्कत अब यह हो गयी है कि वह शेष समाज को अपनी तरह देखना ही नहीं,बनाना भी चाहता है। वह अपनी सामाजिकता और सांस्कृतिक मान्यताओं को सार्वजनिन और सर्वकालिक मान्यता की तरह स्थापित करना चाहता है। सभ्यता की इस कथित मान्यता की हठ ने आसान शिकार की तरह आदिवासी संस्कृति को देखा है। बाजार से उपजी सभ्यता की मान्यताओं का अपना एक दम्भ भी होता है। इसी दम्भ के चलते सभ्य समाज अब आदिवासियों को एक उपकार भाव के साथ बदलना चाहता है। आज की जनधारा अखबार के जगदलपुर संस्करण के लोकार्पण के अवसर पर जाने माने कहानीकार भालचन्द्र जोशी का लेख आज की जनधारा की पत्रिका में प्रकाशित किया गया.

आदिवासियों की संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका विकास उनके लिए कौतुक की तरह है-और काफी हद तक अरुचिकर भी। बाजार आदिवासियों को सभ्य समाज का स्याह हिस्सा सीधा-सीधा चाहे न कहे लेकिन मानता जरूर है। धंधे में धुत बाजार से जुड़ा सभ्य समाज जंगलों के दोहन के लिए आदिवासियों को एक बड़ी बाधा मानता है। वह आदिवासियों के सांस्कृतिक वैभव के ऐतिहासिक मूल्य को समझना नहीं चाहता है। बल्कि उसकी पूरी कोशिश यह रहती है कि शेष समाज भी न समझ पाए। यह कथित सभ्य समाज आदिवासियों को सभ्यता की दौड़ में पराजित समाज मानता है। आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति और मान्यताओं को अंधविश्वास की संज्ञा देकर अस्वीकार्य की अनिवार्यता की धारणा को पोषित करता है।

बड़ी अचरज की बात है कि आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति यदि अतार्किक और अंधविश्वास है, तो उसकी हजारों बरस की निरंतरता का अर्थ क्या है? दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें सामान्य जन से लेकर बौद्धिक वर्ग भी शामिल है -इसकी व्यापकता के बड़े अर्थ और बड़े संदर्भ गहरी संवेदना के साथ तलाशते हैं और स्वीकार करते हैं। बाजार के कर्णधारों की बात पृथक है लेकिन उसकी चपेट में आए सभ्य समाज की आँखें भी बाजार की चमक से बंद हो रही हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने लंबे प्रयासों के बाद भी आदिवासी अपनी संस्कृति, अपने मूल्य परिवर्तन के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं! सभ्य समाज के आदिवासियों को बदलने के सारे प्रयास असफल क्यों होते हैं? दरअसल आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता में अभी भी बहुत कुछ ऐसा अलक्षित है, जिसके गहरे अर्थ और संदर्भ तलाशने की जरूरत बची हुई है।

बाजार लोभी इस आक्रमण को शेष दुनिया को समझना होगा कि आदिवासियों पर अपनी तरह से सभ्यता की धारणा आरोपित करने के प्रयास दुनिया की एक मूल्यवान ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति कोष को गँवा देने या नष्ट करने की कोशिश है। आदिवासी संस्कृति की अपनी एक नितांत निजी और मौलिक शैली होती है और उसके प्रति बाजारु दम्भ से उपजी नासमझी सिर्फ लोक ही नहीं बल्कि जंगल के पूरे जीवन के आशय और उद्देश्यों को समझने में बड़ी बाधा खड़ी करती है। आदिवासी संस्कृति में या कहें जंगल-संस्कृति में निरंतरता के बीज पहले से मौजूद हैं। बाहरी हस्तक्षेप से परहेज का एक कारण यह भी है कि वे अपने इन मूल्यवान बीजों को बचाना चाहते हैं।

एक मिथ्या धारणा यह भी है कि आदिवासियों की एक स्थिर संस्कृति उनके जीवन को जड़ बना रही है। लेकिन जंगल की संस्कृतियों में जड़ या अजीवित जैसा कोई मसला नहीं होता है क्योंकि संस्कृति का या सभ्यता का जो रूप हजारों सालों से उनके पास है,उसके कोई नकारात्मक रूप सामने नहीं आए और न उनके सामाजिक जीवन में कोई असुविधा या दैन्य पैदा किया।

जंगल-जीवन के विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिससे कि जंगल-समाज की मनो-रचनाओं के अर्थ खुलने लगते हैं-इस तरह के विश्लेषण जंगल-जीवन की एकरूपता की जटिलता को प्रकट करते हैं। ऐसे विश्लेषण से जंगल-जीवन के नए अर्थ तो प्रकट होते हैं लेकिन इस अवसर और विश्लेषण का लाभ बाजार की उत्तर आधुनिक संरचना ने अधिक और तेजी से उठाया है। लोक के विविध रूपों के आधुनिक प्रतीकों के रूपांतरण से बाजार को अपनी लोभी आर्थिक आकांक्षाओं के लिए, अपने उत्पादों के लिए लाभ के अवसर मिले। इन सब का दुष्परिणाम यह हुआ कि आदिवासी संस्कृति और उनके प्रतीक बाजार उत्पाद के लिए ब्रांड में बदलते चले गए हैं। बाजार की आदिवासी जीवन और संस्कृति के प्रति अपनी अरुचि, घृणा और गहरे परहेज के उपरांत व्यवसायिक लोभी आतुरता ने उनके जीवन और संस्कृति को बाजार का हिस्सा बना दिया -खासकर उस समय, जब वे अपने इस दुरुपयोग के प्रति अनभिज्ञ हैं।

ठीक इसी जगह यह सोचना जरूरी हो जाता है कि आदिवासी जीवन और सभ्य समाज के बीच निर्णायक दूरी कितनी होनी चाहिए! बाजार की लोभी प्रवृत्ति उनका जीवन स्तर नहीं बदलना चाहती बल्कि उनके जल, जमीन और जंगल का बाजारु उपयोग करना चाहती है। बाजार और बाजार के बहाने सभ्य समाज आदिवासी जीवन के बदलाव की जो तस्वीर दिखाता है, उसमें और यथार्थ में जमीन-आसमान का अंतर है। और ऐसे बदलाव से आदिवासी जीवन इस सहजता नष्ट होगी।

बाजार समर्थक समाज उन्हें जीवन की वह समय-सहजता नहीं दे सकता है, जो प्रकृति के सानिध्य में उन्हें हासिल है-हजारों साल से हासिल है। और प्रकृति के सानिध्य में हासिल सहज जीवन की यह निरंतरता उनके संवेदनशील मन की शरणस्थली और सुरक्षा कवच है। संवेदनशील मन की यह सहजता नष्ट होते ही उनकी सामुदायिकता पर खतरा आ जाएगा। संवेदनशील मन की आंतरिक सहजता ही उनका जीवन मंत्र और जीवन मूल्य है। इस खतरे को सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर समझना जरूरी हो गया है

जानें भालचंद्र जोशी को

17 अप्रैल 1956 को आदिवासी क्षेत्र खरगोन में जनमे भालचन्द्र जोशी पेशे से इंजीनियर रहे हैं । आठवें दशक के उत्तरार्द्ध में कहानी लेखन की शुरुआत। जीवन का एक लंबा हिस्सा आदिवासियों के बीच बिताया है। आदिवासी जीवन पद्धति तथा कला का विशेष अध्ययन। निमाड़ की लोक कलाओं और लोक कथाओं पर काम। चित्रकला में सक्रिय रूचि। देश के प्रमुख अखबारों के लिए समसामयिक विषयों पर लेखन। कुछ समय तक लघु पत्रिका ‘यथार्थ’ का संपादन।

नौ कहानी संग्रह , दो उपन्यास और आलोचना की तीन पुस्तकों के अतिरिक्त ‘कथादेश’ के नवलेखन अंक (जुलाई 2002) ,हरिशंकर परसाई विशेषांक ( दिसम्बर 2023 ) , ‘पाखी’ के प्रेम विशेषांक (अगस्त-सितम्बर 2020 ) ,दैनिक ‘आज की जनधारा’ समाचार पत्र, रायपुर की साहित्य वार्षिकी ( वर्ष 2022 , वर्ष 2023 तथा वर्ष 2024 और 2025 ) का संपादन।

प्रेम पर केंद्रित चौदह लेखों की पुस्तक ‘प्रेम का घर : प्रेम की यात्रा’ , ‘सूचना-सभ्यता के स्वप्न पाश’ , ‘ग्लोबल गाँव में स्त्री’ तथा

‘आजादी का पर्यावरण और साहित्य का संघर्ष’ ( दो भाग ) पुस्तकों का संपादन । टेलीविजन के लिए क्लासिक सीरीज में फिल्म लेखन। कहानियों का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में अनुवाद।

वर्तमान में ‘आज की जनधारा’ दैनिक समाचार पत्र के सलाहकार संपादक हैं।

सम्मान – मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का ‘वागीश्वरी पुरस्कार’। इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसायटी दिल्ली का वर्ष 2012 का शब्द-साधक जनप्रिय लेखक सम्मान, म.प्र. अभिनव कला परिषद भोपाल द्वारा अभिनव शब्द-शिल्पी सम्मान, ‘जल में धूप‘ कहानी संग्रह के लिए 2013 का स्पंदन कृति सम्मान, ‘हत्या की पावन इच्छाएँ’ कहानी संग्रह के लिए 2014 का शैलेष मटियानी कथा पुरस्कार । ‘नामवर सिंह : आलोचना की सार्थकता’ पुस्तक के लिए वर्ष 2024 का डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी आलोचना सम्मान ।