सुभाष कपूर की सिनेमाई यात्रा में छिपी भारतीय न्याय व्यवस्था की कड़वी सच्चाई

: सुभाष मिश्र:

मनोरंजन के द्वारा सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करने वाली फिल्में कम होती हैं।

जिसमें एक नाम ‘जॉली एलएलबी’ का भी जुड़ता है। फिल्मों की श्रेणी में ‘जॉली एलएलबी’

की यात्रा काफी अनूठी है, जो अदालत की दीवारों के पीछे छिपे समाज के

काले चेहरे को बेनकाब करती है। यहां न्याय की कीमत रकम, रसूख और रिश्तों से

तय होती है। निर्देशक सुभाष कपूर के निर्देशन में तैयार ‘जॉली एलएलबी’

तीन भागों में तैयार की गई है। मूवी का नाम एक, लेकिन अलग-अलग सालों

में तैयार की गई फिल्म का उद्देश्य अलग-अलग है।

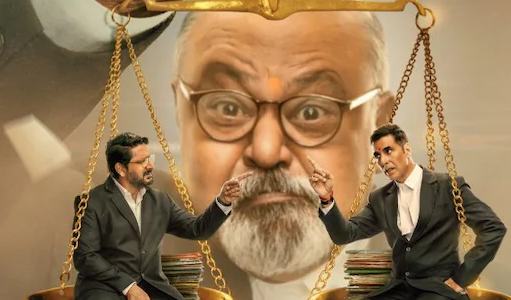

‘जॉली एलएलबी’ (2013), ‘जॉली एलएलबी 2’ (2017) और ‘जॉली एलएलबी 3’ (2024) में न्यायपालिका की कमजोरियों, भ्रष्टाचार और आम आदमी की कानूनी विवशता को मनोरंजक लेकिन तीखे व्यंग्य के माध्यम से पेश किया है। यह फ्रेंचाइजी सिर्फ कोर्टरूम कॉमेडी नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में मौजूद त्रुटियों का आईना है, जहां वकील और जज कभी इंसाफ के पक्षधर होते हैं, तो कभी सत्ता और पैसे के खिलौने।

श्रृंखला की पहली कड़ी में अरशद वारसी का ‘जॉली’ एक छोटा-मोटा वकील है, जो अमीरों के सामने गरीबों की आवाज उठाता है। सड़क पर मजदूरों की मौत से शुरू होकर अदालत की बहस तक पहुंचती कहानी बताती है कि कानून का कागज गरीबों के लिए हमेशा गीला रहता है। उस पर लिखी इबारत कभी साफ नहीं पढ़ी जाती। दूसरी फिल्म में अक्षय कुमार का जॉली पुलिस की मिलीभगत और फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ खड़ा होता है। यहां सवाल उठता है कि जब न्याय के लिए लड़ने वाला वकील भी समझौते का शिकार हो जाए, तो उम्मीद किससे की जाए?

तीसरा भाग ‘जॉली एलएलबी 3’ सबसे सामाजिक और समसामयिक है। इसमें दोनों जॉली – अक्षय और अरशद – एक-दूसरे के आमने-सामने हैं, और मुद्दा एक काल्पनिक ‘परभट्टा गांव’ से उठता है। यह परभट्टा वास्तव में 2011 के भट्टा-पारसौल आंदोलन की गूंज है, जहां किसानों ने भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उस संघर्ष की आग अदालतों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि न्यायपालिका अक्सर सरकारी नीतियों और जनहित के बीच फर्क करने से हिचकिचाती है। फिल्म इसी चुप्पी पर करारा व्यंग्य करती है, और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अदालतें केवल कानून की किताबें हैं या नैतिक विवेक की कसौटी भी?

भूमि अधिग्रहण भारत में विकास का औजार नहीं, बल्कि सत्ता और पूंजी के गठजोड़ का वैधानिक जाल बन चुका है। ‘परभट्टा’ का दर्द सिर्फ एक गांव का नहीं; छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के हजारों गांवों में यही कहानी दोहराई जा रही है। यहां किसी परियोजना के लिए अधिसूचना निकलती है, किसानों से सहमति ली जाती है, मुआवजे के नाम पर औने-पौने में जमीन छीनी जाती है, और विरोध करने पर उन्हें ‘विकास-विरोधी’ या ‘उग्रवादी समर्थक’ का तमगा दे दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ के धमतरी, बालोद, रायगढ़, जशपुर और कोरबा जैसे जिलों में भारतमाला प्रोजेक्ट, औद्योगिक गलियारों और नई सड़कों के नाम पर भू-अधिग्रहण के कई घपले सामने आए हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मुआवजा दरें मनमानी हैं, सर्वेक्षण बिना ग्राम सभा की सहमति के हुए, और कुछ मामलों में ‘डमी खातेदारों’ के नाम पर भुगतान तक कर दिया गया। विस्थापित किसानों को पुनर्वास योजना कागज पर ही मिली, जमीन पर नहीं। इन मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप या तो विलंबित रहा या प्रभावहीन ठीक वैसी ही स्थिति जो फिल्म में अदालत की देरी और बहानों के रूप में उभरती है।

सुभाष कपूर की फिल्म का मूल प्रश्न यही है क्या न्याय अब अमीरों का विलास बन गया है? पहली फिल्म में सड़क हादसे में मारे गए गरीबों की आवाज दब जाती है क्योंकि आरोपी ‘प्रभावशाली’ है। दूसरे बार में आतंक के नाम पर निर्दोष की जान चली जाती है क्योंकि पुलिस को ‘केस क्लोजर’ चाहिए। तीसरी में किसान अपनी जमीन और अस्तित्व के लिए अदालत की चौखट पर हैं, जहां वकील की बहस भी प्रायोजित लगती है।

भारतमाला या स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स की सुनवाइयों में भी यही पैटर्न दिखता है: सरकारी वकील विकास की दलील देते हैं, किसानों के वकील पुनर्वास का सवाल उठाते हैं, और अदालत ‘दोनों पक्षों के तर्क सुनकर’ वही फैसला देती है जो पहले से तय होता है। फिल्म इसी तंत्र पर व्यंग्य करती है। न्यायालय जहां संविधान पढ़ा जाता है, लेकिन संवेदना नहीं। सौरभ शुक्ला द्वारा निभाए गए न्यायाधीश की भूमिका एक प्रतीक है, जो कानून के तकनीकी प्रावधानों से परे ‘न्याय के विवेक’ को आवाज देते हैं। उनका संवाद ‘कानून के जंगल में रास्ता वही पाता है जो सच्चाई से चलता है’ । आज के भारत में एक चेतावनी जैसा लगता है।

हालांकि, वास्तविकता इससे अलग है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों में भूमि अधिग्रहण और विस्थापन से जुड़े 200 से अधिक मामले वर्षों से लंबित हैं, जबकि उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स को ‘पब्लिक इंटरेस्ट’ के नाम पर त्वरित अनुमति मिल जाती है। फिल्म इसी विरोधाभास को तीखे व्यंग्य में उकेरती है । अदालत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन उनकी चौखट पर अमीरी का कस्टम गेट लगा है।

जॉली एलएलबी’ 3 साबित करती है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक दस्तावेजी हस्तक्षेप भी हो सकता है। जब मीडिया विज्ञापनों में घिर जाए और संसद बहसों में उलझ जाए, तब कोई फिल्म अदालत और समाज के बीच संवाद का माध्यम बन सकती है। ‘जॉली एलएलबी 3’ उस संवाद को आधुनिक संदर्भों से जोड़ती है । जहां ‘परभट्टा’ जैसे गांव किसानों की पुकार बनते हैं, और ‘जॉली’ जैसे वकील हमारी सामूहिक चुप्पी को तोड़ते हैं।

भारतमाला, बुलेट ट्रेन, औद्योगिक कॉरिडोर और हाइवे जैसे प्रोजेक्ट्स प्रगति के प्रतीक हैं, लेकिन इस प्रगति की कीमत वही चुका रहा है जो किसान अपनी जमीन पर बोझ बन गया है। विकास की इस दौड़ में न्यायपालिका भी कहीं न कहीं ‘प्रशासनिक औजार’ बनती जा रही है, जो केवल यह तय करती है कि किसका नुकसान ‘वैधानिक’ है और किसका ‘गैरकानूनी’। फिल्म का अंतिम संदेश मार्मिक है। जब न्यायपालिका अपने ही विवेक से मुंह मोड़ लेती है, तो अदालत की कुर्सी सिर्फ एक फर्नीचर रह जाती है, और ‘जॉली’ जैसा छोटा वकील उस पर बैठा राष्ट्र का आईना दिखाता है।

‘जॉली एलएलबी’ सिर्फ फिल्म नहीं, भारत के न्याय-लोक की त्रयी है। जहां हर अदालत, हर केस और हर ‘जॉली’ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कानून सबके लिए समान है? परभट्टा से लेकर रायगढ़ तक, सड़क हादसे से लेकर भूमि अधिग्रहण तक, और अदालत से लेकर संसद तक कहानी एक ही है: ‘न्याय वहां नहीं होता जहां कानून लिखा है, न्याय वहां होता है जहां कोई उसे सच में सुनना चाहता है।’ यह श्रृंखला हमें याद दिलाती है कि सिनेमा के माध्यम से उठाए गए सवाल समाज को बदलने की ताकत रखते हैं।