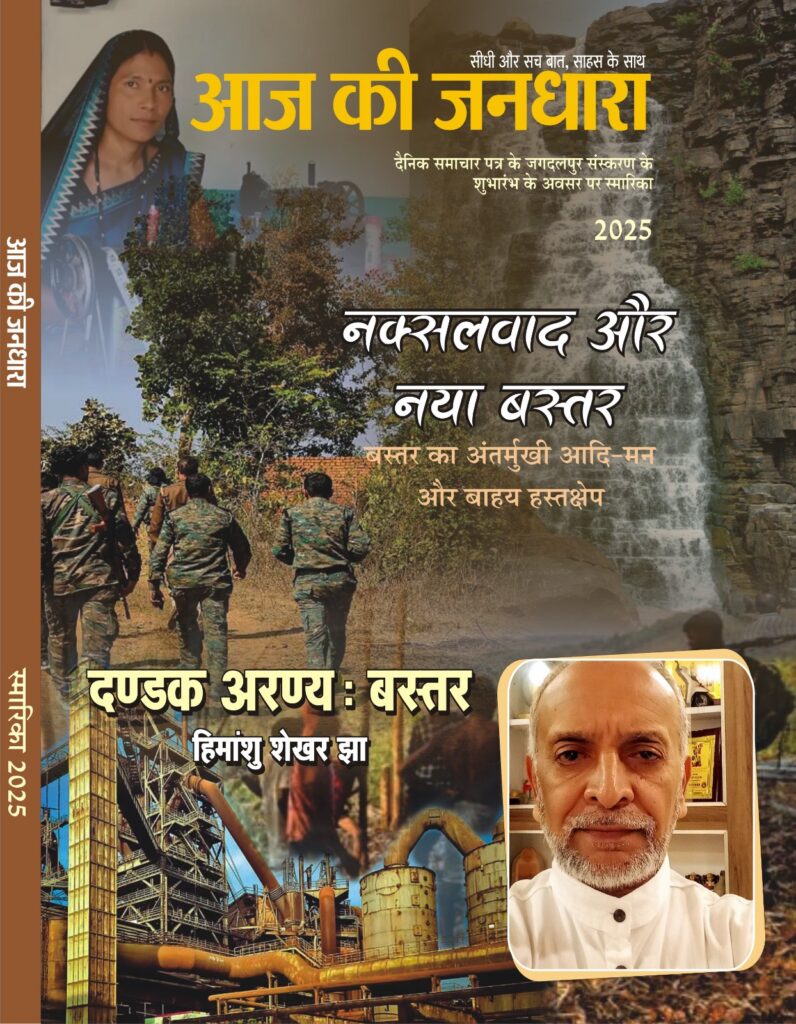

:हिमांशु शेखर झा:

अति प्राचीन व प्राचीन काल में, चक्रकोट्य, महाकांतार, भ्रमर कोट्, ऐसे कई नामों

से जाना जाता था,यह क्षेत्र जिसे हम बस्तर कहते हैं।

यह कहना सही है कि जो यहां बस जाता है वह ‘बस, तर’ जाता है।

कृपया, आप यहां इसे सही संदर्भ में ही लें, यही आग्रह है। बस्तर सबको लुभाता रहा है।

इतिहासकारों से लेकर पर्यटकों तक को। यह जहां एक ओर अपनी प्रकृति से आकृष्ट करता है

वही खनिज संपदा और उसके विदोहन से औद्योगिक विकास की संभावनाएं बनाता है।

यहां का जन, यहां के आदिवासी, अपने उज्जवल परंपरागत विश्वास

तथा सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को लेकर गतिमान् हैं।

बस्तर, अपने अतीत का स्मरण करता है वहीं अपने आगत् को लेकर सचेष्ट और आशावान है। बस्तर का अति प्राच्य, या कहें कि पौराणिक आख्यान् संबंधित, प्रागैतिहासिक युग कैसा रहा होगा यह जानना जहां रुचिकर हो सकता है वहीं गहन शोध की चुनौती भी प्रस्तुत करता है। रामायण कालीन दण्डकारण्य में हम शोध और वैचारिकी के सूत्र ढूंढ सकते हैं।

बस्तर जैसी जगह को आज हम भले ही मानवविज्ञान के मानदंड पर देखने की कोशिश कर रहे हों, किंतु हमारे सामने मानव विकास के मूल आधार (जिस पर समग्र मानव विज्ञान टिका हुआ है) सैंधव सभ्यता जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की है, से लेकर बस्तर तक समरूपता दिखती है।

मानव मन और महामानव की अवधारणा

हमारा मानना है कि कथित असभ्यता से लेकर कथित सभ्यता तक मानव की यात्रा में कहीं न कहीं अपने से अधिक शक्तिशाली के वर्चस्व को जानने बूझने के साथ ही उससे जुड़े रहने की भावना पाई जाती है। यहां तक कि उसका आधिपत्य स्वीकार करने की भी।

इसे अनेक ढंग से बताया जा सकता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से, समाज विज्ञान और अध्यात्म, धर्म, दर्शन से लेकर, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिवृत और समसामयिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों तक इसे विस्तार से सोचा जा सकता है। हर एक अध्ययन शाखा का अपना नज़रिया हो सकता है और मिला-जुला समन्वित पर्यवेक्षण भी।

हर समय मनुष्य अकेले से लेकर समूह तक किसी न किसी महान् शक्ति की तलाश में रहता है। ज़रूरी नहीं कि यह शक्ति किसी महामानव में ही केन्द्रित हो। कितना अच्छा हो कि हमेशा यह शक्ति सामूहिकता में हो। किंतु वह आदर्श स्थिति ही होगी। हां, यह हो सकता है कि सामूहिकता की शक्ति बाहर से दिखाई पड़ती हो किन्तु नेतृत्वकर्ता शक्ति कहीं न कहीं मुख्य नाभिक में रहे। प्रत्यक्ष में या कि परोक्ष में।

यही कारण है कि हम अपने आराध्य ढूंढ निकालते हैं, यही कारण है अपने विकास के चरण हम उस काल की गणना में पा लेने की कोशिश करना चाहते हैं जिसे आधुनिक पाश्चात्य विज्ञानी अनुमोदित करने में हिचकते हैं।

फिऱ भी महामानव की खोज हमें आश्वस्त करती है। धर्मों और आस्था के मूल में ये तत्व अवश्य ही हैं। इनका संबंध हमारे अतिप्राचीन काल से भी जोड़ा गया है। हमारे पौराणिक आख्यान, हमारे प्राचीन ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। हमारा उद्देश्य किसी बात का खंडन करना या विरोधाभास पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मात्र अर्थ यह कि हमारी मूल प्रवृत्ति महान् अभिप्रेरक नायक / नायिका / नेतृत्वकर्ता की खोज करने की रही है।

आधिपत्य के आधुनिक सिद्धांत भी इसे दिखाते हैं।

बहरहाल, जब हम किसी भी पुराख्यान को उठा लें, हमें उससे संबद्ध होने की इच्छा होती है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि इसके अन्यतम् उदाहरण हैं।

हमारा प्राचीन खगोलशास्त्र अद्भुत रहा है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका सहारा लेते हैं। अपनी संकल्पनाओं, हाइपोथीसिस को अनुमोदित करने में भारतीय प्राच्य ज्योतिषीय विश्लेषण का बहुत बड़ा महत्व समझने लगे हैं। कैसे अतिप्राचीन समय में भारतीय गणना पद्धति इतनी विकसित थी, आज का विश्व चकित है।

इसे हम केवल अपने भारतीय ज्ञान, अध्ययन, विचारणा की आत्म-मुग्ध प्रशंसा न मान लें, या कि हर आविष्कार को हमारे यहां तो पहले से था, न मान लें तो सम्यक रूप में, तर्कसंगत होने के कारण ही, इन्हें माना जा रहा है।

क्या हम इस बात से असहमत हो सकते हैं कि प्रकृति की उपासना, हमारी मूलभूत संस्कृति, परंपरा है।

क्या समस्त आदिवासी प्रकृति को सर्वोच्च स्थान नहीं देते। क्या सारे देवी देवता, आस्था के उद्गम में यही है। प्रकृति की ही प्रतिकृति मानव है।

इस बात का उल्लेख इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी मूलभूत संस्कृति एक ही है और तभी तो सूर्योपासना हमारे वनवासी,समाजों में बहुलता से पारी जाती है। हमारे आदिवासी जन, लक्ष लक्ष बरस पहले से जानते थे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है न कि सूर्य।

इसीलिए हमारी प्राचीन गणना प्रणाली कितनी सटीक रही है।

भगवान् प्रभु श्री राम के वनगमन कालखंड का निर्धारण किया जा सकता है।

ऐसा अनुमान है कि लगभग नौ हज़ार बरस पहले हमारी भाषागत् विशेषता उच्चतम स्तर पर अभिषिक्त हुई। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा।

आज हमारे सामने वाल्मीकीय रामायण जैसे महान् ग्रंथ हैं जिनमें भगवान प्रभु श्री राम का विशद् आख्यान है। बस्तर अंचल छत्तीसगढ़ का प्रमुख क्षेत्र क्षेत्र है, जहां की धरती ने भगवान राम के चरण कमल का स्पर्श पाया। अपने वनगमन के काल में।

इस पर जो शोध विचार सामने आते हैं, इन पर मार्ग वह पड़ाव भी बताए गए हैं।

अद्भुत है कि प्राच्य अरण्य, यही है: दण्डकारण्य।

वाल्मीकीय रामायण का अरण्य काण्ड, के ग्यारहवें से लेकर पचहत्तर श्लोक, इसी का वर्णन करते हैं। यहां तक कि बालकाण्ड के प्रथम सर्ग में ही प्रभु का संकल्प है, दण्ड: की शाप मुक्ति का।

गोदावरी के मुहाने से लेकर महानदी नदी तक फैला यह क्षेत्र, इक्श्वाकु के पुत्र दण्ड: का शापित क्षेत्र बन गया। वायु, मत्स्य पुराण ने भी इसका उल्लेख किया है।

बस्तर की विशेषता यह भी है कि वर्तमान में बहुत अधिक प्रसिद्ध चीतरकोट के पास पाषाणी सभ्यता का भी चिन्हांकन हुआ था।

पुराणों, ऋषियों मनीषियों के आश्रमों जिन्हें हम उनकी ‘योग’ ही नहीं बल्कि ‘प्रयोग शालाएं’ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महान् वाल्मीकि की रामायण में उल्लिखित अण्र्य, अगस्त्य मुनि का आश्रम जिसे आगे चलकर चक्रकोट्य, भ्रमरकोट्य, महाकांतारण्य, महाटवि आदि नामों से जाना गया। मान्यता है कि वनवासी भगवान श्री राम ने अनेक बरस यहां व्यतीत किए थे।

दण्डक नामक महात्म्य कर प्रवेश श्री राघव ने

तपस्वियों के आश्रम-मण्डल देखें सुवीर राघव ने

परिक्षिप्त थे कुश औ वल्कल ब्रह्मतेज था व्याप्त वहां

गगन-मध्य आदित्य सदृश थी, ज्योति व्याप्त हो रही वहां

बहु जीवों का शरण्य था, उजट सुपावन लगता था

यक्षपात्र, मृगचर्म, कुशा थे, समिधा औ जलपूर्ण कलश थे आरण्य महावृक्षों में, लगे हुए फल स्वादु, सरस

राघव लक्ष्मण यशस्विनी सीता

सोम, समान मनोज्ञ राम को देखा उन सब ऋषियों ने

बड़े हर्ष से भर तीनों को आशीष दिया,सबने

अपने उन सम्मान्य अतिथियों का सबने सत्कार किया

पर्णकुटी में ठहरा, जल,फल, मूल आहार दिया।”

एक और बात है कि इतिहास मात्र की एकांगी दृष्टि से आदिवासी समुदाय जिसने कालांतर में समाज रूप ले लिया, को हमें नृ-शास्त्रीय इतिहास के साथ भी कहीं न कहीं जोडऩा होगा। यह मोटे तौर पर सहज विकास प्रक्रिया लग सकती है किन्तु आदिवासी गतिशीलता, तीव्र उस समय हो जाती है जब समुदाय (या आगे चलकर समाज) पर कोई बाहरी या आंतरिक विपत्ति आ जाए।

बस्तर के आदिवासियों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी ऐसा ही है। जहां एक ओर संगठित होकर अपना स्थानीय शासन तंत्र (या राज तंत्र) विकसित कर कुछ भूभाग पर काबिज़ हुए वहीं प्रबल बाह्य आक्रमण का मुकाबला भी किया। इसी के साथ बहुत बिखराव भी हुआ जिससे नयी सत्ताओं ने, उन्हीं भूभागों पर कब्ज़ा कर लिया, जहां ये समुदाय क़ाबिज़ थे। कहना न होगा कि बस्तर (जो एक काल विशेष में चक्रकोट्य, और भ्रमरकोट्य में विभाजित था) एक तरह से आदिवासी नल, छिंदक नाग के आधिपत्य में था उनके इतिहास को हमें इस कोण से भी देखना होगा।