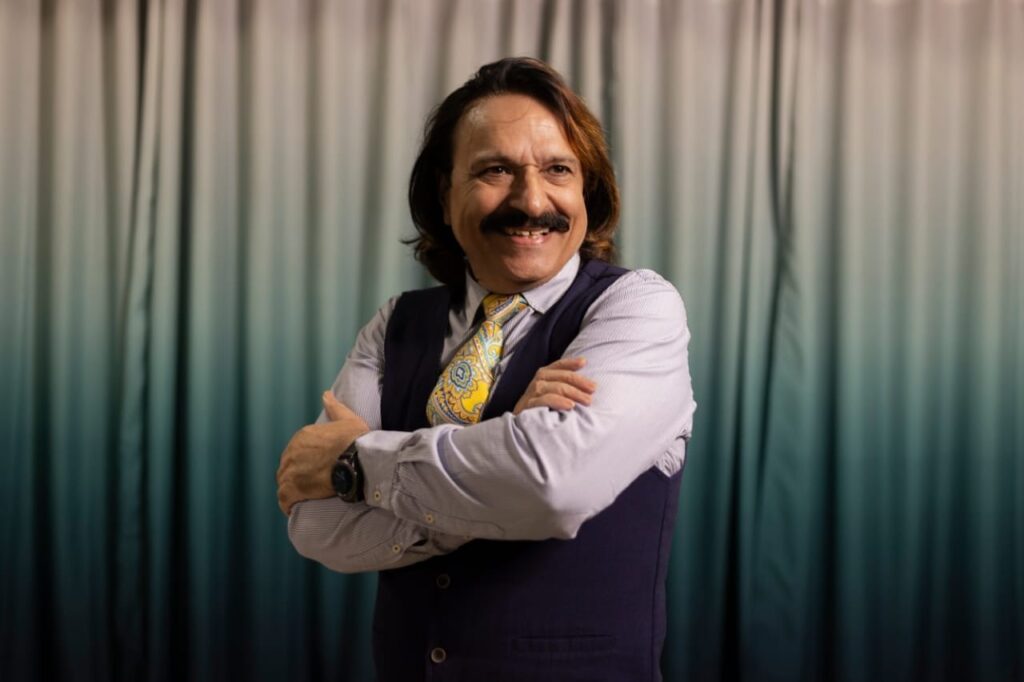

:यश ओबेरॉय:

(थिएटर समीक्षक, वरिष्ठ रंगकर्मी, कवि और सांस्कृतिक शोधकर्ता)

रविवार, 16 नवंबर की यह शाम रायपुर–भिलाई के रंगप्रेमियों के लिए

सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि

थिएटर और विचार, स्मृति और प्रश्न, इतिहास और समकाल—सबको

एक साथ जोड़ते हुए एक ऐसा सौंदर्य–अनुभव थी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

पांच दिवसीय मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह का समापन विहान ड्रामा वर्क्स, भोपाल की अत्यंत प्रभावशाली प्रस्तुति “गांधी गाथा” के साथ हुआ।

निर्देशक सौरभ अनंत की यह रचना सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि एक संगीतमय प्रयोग, एक किस्सागोई यात्रा और गांधी के विचार–विश्व की पुनर्प्रस्तुति है—जो आज के युवा दर्शकों की भाषा, संवेदना और संगीत–बोध के सबसे करीब जाकर बात करती है।

समारोह के अंतिम दिन दर्शकों की उत्सुकता और जोश ऐसा था मानो यह सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि थिएटर के पुनर्जागरण का अवसर हो।

हालाँकि रंगमंच की व्यवस्थाएँ—समय–संचालन, बैठने की व्यवस्था, उपकरणों की उपलब्धता जैसी चीज़ें—फिर वही पुरानी कसौटी पर जाँच में कहीं–न–कहीं कमजोर पड़ीं, लेकिन विहान के कलाकारों की प्रस्तुति इतनी दृढ़ और मन को छूने वाली थी कि दर्शक इन कमियों को भी भुलाकर प्रस्तुति में डूबते चले गए।

गांधी: एक व्यक्ति नहीं, एक निरंतर चेतना

“गांधी गाथा” का आरंभ होते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नाटक गांधी को किसी स्थिर छवि या इतिहास की किताब में बंद कर देने को नहीं तैयार।

बल्कि यह प्रस्तुति गांधी के विचार–संगीत की खोज है—उनकी आत्मा, उनके संघर्ष, उनके प्रश्न और उनके उन छोटे–छोटे जीवन–प्रसंगों की प्रस्तुति है जिनमें उनका असली जादू छिपा है।

गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा को मात्र विचार न बनाकर ठोस राजनीतिक हथियार के रूप में रखा।

उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया और ब्रिटिश शासन को इस देश की आत्मा की शक्ति से चुनौती दी।

उनकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि वह जन–जन की स्वतंत्रता का मंत्र बन गई।

नाटक इस मंत्र–शक्ति को सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि मानवीय और भावनात्मक रूप से खोलता है।

गांधी को एक विचारक, चिंतक और मनुष्य के रूप में समझने का प्रयास है यह प्रस्तुति।

संगीत, कथा और अभिनय का अद्भुत संगम

इस नाटक की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह कहानी भी है, किस्सागोई भी है, संगीत–रूपक भी है और अभिनय का बहुरंगी संसार भी।

मंच पर गांधी के जीवन को गीतों, कथाओं, संवादों और छोटे–छोटे प्रसंगों के माध्यम से बुना गया है।

कहीं कलाकार गांधी के बाल–स्वरूप को गाते हैं, कहीं दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष की कथा सुनाते हैं और कहीं बापू की आत्मा के भीतर चलने वाले चुपचाप, गहरे संवादों को रूप और ध्वनि देते हैं।

सबसे उल्लेखनीय है विहान का मार्गी म्यूज़िक बैंड—जिसने इस नाटक में आधुनिकता की ध्वनि और गांधी की आत्मा, दोनों को एक साथ रखा।

यही संगीत आज के युवा दर्शकों को जोड़ता है।

निर्देशक सौरभ अनंत स्वयं कहते हैं—

“मैं गांधी को कहने का वही तरीका चुनना चाहता था जो मेरे मन और मेरी कला–परिकल्पना के सबसे करीब है — संगीत। गांधी के भीतर भी संगीत था, राग था, लय थी। इसलिए यह नाटक नहीं, बल्कि एक प्रयोग है।”

यह प्रयोग सफल भी हुआ—बहुत सफल।

विहान ड्रामा वर्क्स: एक मँझा हुआ, अनुशासित, सामूहिक समूह

पूरी प्रस्तुति में एक चीज़ बार–बार उभर कर आती है—

यह टीम सिर्फ प्रशिक्षित नहीं, बल्कि बहुत मँझी हुई, वर्षों से साथ काम करने वाली संगठित टीम है।

अभिनय, तालमेल, गतियाँ, प्रवेश–निर्गमन, गीतों में स्वर मिलाना, कथावाचन में ऊर्जा…

हर जगह विहान के कलाकारों का सामूहिक सौंदर्य चमका।

विशेष रूप से—

– गांधी की केंद्रीय भूमिका निभाने वाले कलाकार का व्यक्तित्व, मुद्रा, शांति और संयम

– बुंदेलखंडी शैली में गाए गए गीत

– बाल–गांधी से महात्मा गांधी तक की रूपांतरण यात्राएँ

– अंग्रेज़ी सत्ता के प्रसंग और प्रतिकार के दृश्य

सब कुछ अत्यंत प्रभावी था।

कविता से आरंभ, लाइव पेंटिंग से चरम—एक बहुआयामी अनुभव

नाटक के पहले विहान के कलाकारों ने समूह–गान प्रस्तुत किया।

विशेष रूप से मुक्तिबोध की मशहूर कविता —

“अब तक क्या किया, ओ मेरे आदर्श मन…”

—की प्रस्तुति दर्शकों को भीतर तक झकझोरने वाली थी।

इसके बाद अवधेश बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत लाइव पेंटिंग ने समारोह को एक अलग ही कलात्मक आयाम दिया।

उन्होंने “हर व्यक्ति में कला है” को जिस तरह मंच पर आकार दिया, वह एक अनोखा, जीवंत अनुभव था।

चित्र बनते हुए देखना स्वयं एक नाट्य–अनुभूति जैसा था, जैसे रंग और रेखाएँ भी कहानी सुना रही हों।

व्यवस्थाएँ: अब रंगमंच को भविष्य की मानक सुविधाओं की आवश्यकता है

इस वर्ष मुक्तिबोध नाट्य समारोह में आठ नाटकों का मंचन हुआ—यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।

लोगों ने सुरक्षा से लेकर सहयोग तक हर प्रस्तुति के लिए अनुदान भी दिया—यह संस्कृति के प्रति सम्मानजनक भावना दिखाता है।

लेकिन—

रंगमंदिर की व्यवस्थाएँ लगातार पिछड़ती जा रही हैं।

समय–संचालन से लेकर ध्वनि–व्यवस्था, सीटिंग और कलाकारों को मिलने वाली बैकस्टेज सुविधाएँ—कई चीज़ें प्रोफेशनल स्तर की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरीं।

रायपुर–भिलाई जैसे शहर आज एक आधुनिक, सुव्यवस्थित, पृथ्वी थिएटर–स्टाइल के मंच की मांग करते हैं, जहाँ—

– 150–200 दर्शकों की आदर्श क्षमता

– रिहर्सल स्पेस

– लाइट–साउंड की अप–टू–डेट व्यवस्था

– पुस्तक–प्रदर्शनी, कला–गैलरी और इंटरेक्टिव स्पेस

जैसी समग्र सुविधाएँ हों।

क्योंकि कलाकारों की सबसे बड़ी चाह होती है—

भरे हुए दर्शक और एक ऐसा मंच जहाँ कला साँस ले सके।

गांधी गाथा : समापन के क्षण में दर्शकों की आँखें चमक उठीं

जब नाटक समाप्त हुआ, दर्शक देर तक तालियाँ बजाते रहे।

यह तालियाँ सिर्फ एक प्रस्तुति के लिए नहीं थीं, बल्कि—

– गांधी के विचारों के लिए

– विहान के कलाकारों के समर्पण के लिए

– निर्देशक की कलात्मक दृष्टि के लिए

– और पाँच दिनों तक रंगमंच से जुड़े रहने की सामूहिक खुशी के लिए थीं।

गांधी गाथा ने साबित किया कि थिएटर सिर्फ मनोरंजन नहीं—

यह विचारों का दरवाज़ा है,

संवाद का माध्यम है,

और समाज के आत्म–निरीक्षण का सबसे प्रभावी साधन है।

अंतिम निष्कर्ष: मुक्तिबोध नाट्य समारोह ने एक नई ऊँचाई छुई—अब अगले चरण की तैयारी ज़रूरी

पांच दिनों का यह समारोह अपने समापन पर यह संदेश देकर गया—

कि रायपुर–भिलाई की सांस्कृतिक संवेदना अब केवल दर्शक–उपस्थिति से नहीं, बल्कि सृजनशीलता और प्रयोगधर्मी थिएटर की समझ से भी आकार ले रही है।

“गांधी गाथा” इस पूरे आयोजन की चरम प्रस्तुति साबित हुई।

इसने यह भी दिखाया कि—

अगर व्यवस्थाओं को प्रोफेशनल, आधुनिक और कला–अनुकूल बनाया जाए तो रायपुर–भिलाई आने वाले वर्षों में पूरे देश का प्रमुख थिएटर–केंद्र बन सकता है।

थिएटर में प्रकाश जितना कलाकारों से आता है, उतना ही उन स्थानों की व्यवस्था से भी आता है जहाँ कला जन्म लेती है।

मुक्तिबोध नाट्य समारोह ने यह प्रकाश दिखाया।

अब इसे और उजला, और सुव्यवस्थित, और व्यापक बनाना आयोजकों की अगली जिम्मेदारी है।

(थिएटर समीक्षक, वरिष्ठ रंगकर्मी, कवि और सांस्कृतिक शोधकर्ता)