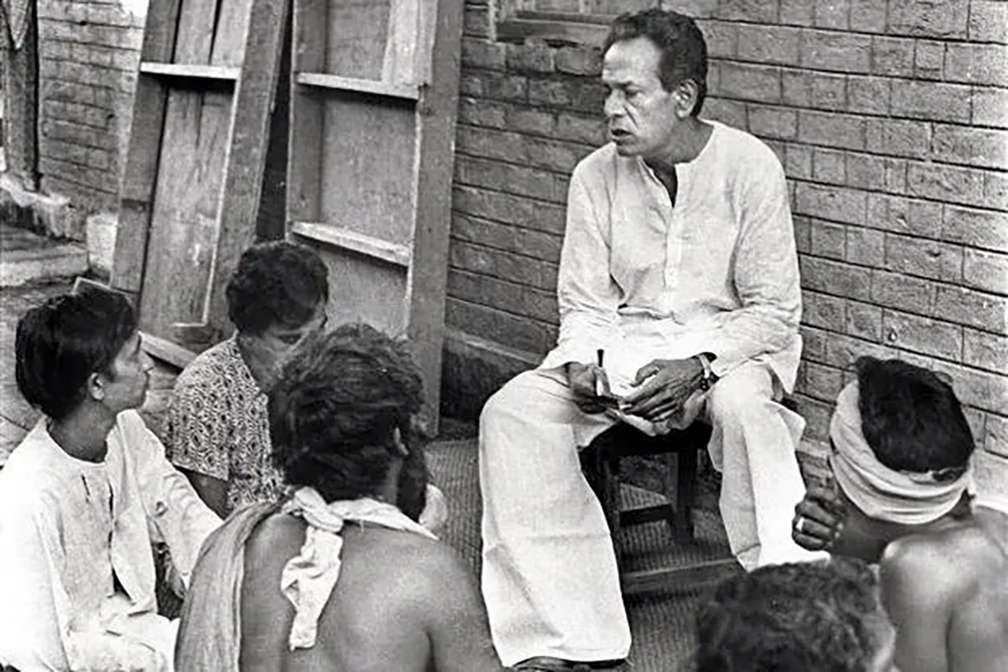

हबीब तनवीर

हमेशा से दो संस्कृतियां अस्तित्व में रही है। वे इतिहास में सदा महान और लघु परम्पराओं के पीछे चलती रही है। जब से महान पंडितों ने घोषणा की कि वेदों की ध्वनि तक शूद्रों के कानों में नहीं पड़ सकती तब से संस्कृति स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बंट गई। एक लोक संस्कृति और दूसरी अभिजनों की संस्कृति। संस्कृति की इन दो धाराओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया, वे एक दूसरे से मिली और अक्सर अलग-अलग दिशाएं भी लीं।

मूल रूप से लोगों ने ही कला और संस्कृति का सृजन किया। इन लोक कला की बुनियाद पर ही क्लासिकी कला की महान प्रासाद खड़ा हुआ। जिसने बाद में लोक कलाओं को प्रभावित किया। आपसी संबंधों यह मेल जोल और कभी कभार की लड़ाई इतिहास में निरंतर चलते रहे हैं।

अक्सर ऐसा हुआ है कि शासक अभिजनों की कला के स्रोत सूख गए लेकिन लोक कलाओं की, लोगों की, सृजनात्मकता निरतंर बनी रही। शासक अभिजनों ने लगभग हमेशा लोगों की उपेक्षा ही की है। साथ साथ उनकी कलाओं की भी। कभी कभार अभिजन लोक कलाओं के संरक्षक की भूमिका में आते हैं लेकिन उनका इरादा आखिकार इन्हें इस्तेमाल करने का होता हैं। इन दिनों हम अपने देश में हम इसी तरह का मंजर देख रहे हैं।

सत्ता की ताकत को पाने और उसे लगातार अपने कब्ज़े में रखने के लिए।

-शासक वर्ग खास तरह की विकास रणनीतियां अपनाता है। इस रणनीति में स्कूल के उद्योग उनके मुख्य मददगार होते हैं, और एक अधिकृत भाषा का निर्माण उनका खास हथियार। अपने देश में शासकीय भाषा हिन्दी का विकास हमें उन ब्राह्मणों की याद दिला सकता है, जिन्होंने वेदों को सामान्य व्यक्ति की पहुंच से दूर रखा था। अधिकृत हिन्दी जो आकाशवाणी, दूरदर्शन और सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल होती है, वह शब्दकोशों की एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया से गुजर कर रहस्यात्मकता पा चुकी है। इस भाषा ने अब वह स्थान पा लिया है जहां वह अब कुछ थोड़े से गिने चुने लोगों का माध्यम बन गयी है, जिससे इसने आम लोगों की जुबान और खास लोगों की भाषा के बीच एक साफ विभाजन कर दिया है। लिखित भाषा और आम जुबान के बीच का यह विभाजन हमारे देश के पतनशील समय का साफ संकेत है। विभाजन की यह प्रक्रिया सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं है। संचार माध्यम खुद एक ऐसी जादुई यंत्रों की दुनिया बन चुके हैं जिन्हे चलाने के लिए खास ज्ञान जरूरी होता है। यह स्थिति आगे स्कूल उद्योग की मद्द करती है जो विशिष्ट डिग्रियां बांटते हैं। ये एक तरह के बैज हैं जिन्हें लगाकर हम आसानी से विशिष्ट लोगों के तकनीकी प्रिय समूह में दाखिल हो सकते हैं। वे लाखों लोग जो आदिवासी जुबानें बोलते हैं या ग्रामीण बोलियां बोलते हैं वे सब जुबानें जो भाषा समझी जाती है, उन्हें विशिष्टता का यह गौरव पाने के लिए सदियों इंतजार करना होगा।

औद्योगीकरण, मूलतः बड़ी तकनीकी व्यवस्था पर आधारित होता है। इस प्रक्रिया में कुटीर उद्योग और कृषि उद्योगों को नुक्सान होता हैं और गांवों से शहरों ‘की ओर पलायन बढ़ता है। इसमें पूरे के पूरे समुदाय मजदूरों में बदल जाते हैं। आदमी शराबी और औरतें वेश्याएं बना दी जाती हैं। व्यापारी हितों का दखल जंगलों में होता है और अंधाधुंध कटाई होती है। वनों की यह कटाई आदिवासियों के वनों पर के अधिकार को छीन लेती है।

अपनी जड़ों से कटी संवेदना से बिछड़ी माहौल से उखड़ी, लोक और आदिवासी कलाएं वृहद पैमानें पर देश और दुनिया के महानगरों में प्रदर्शित होती हैं। एक अनजानी विचित्र दुनिया के उदाहरण की शक्ल में इन्हें शहरी प्रेक्षक देखते हैं और इन्हें वोट और हथियारों के बदले विनिमित किया जाता है। इससे ज्यादा इन कलाओं को लोगों से दूर करने और कलाओं को हानि पंहुचाने का कोई काम नहीं होता। फिर भी इस दुस्साहसी कार्य पर करोड़ों रूपये खर्च होते हैं, इन्हें प्रदर्शित करने के विशाल ढांचे पर करोड़ों खर्च होते हैं। इनसे फायदा सिर्फ उन मध्यवर्गीय नौकरशाहों को होता है जो इनका इंतजाम करते हैं। इन कार्यों के लिए जो कमेटियां बनती हैं उनमें मंत्री राज्यपाल, सरकारी नौकर जैसे लोग भरे होते हैं जो फैसले करते हैं। कमेटियों में जो कलाकार होते हैं उन्हें इतना भयभीत कर दिया जाता है कि वे सरकारी लोगों की हां में हां को रेल्वे की तरह जोनों में बांटा जाता है और फिर उसे इसी तरह उन लोगों में बांटा मिलाते हैं। यह सब कुछ कलाकारों की स्वायत्तता के नाम पर किया जाता है। संस्कृति जाता है जिनका इससे सरोकार नहीं होता।

संचार माध्यमों को एक तरफ व्यापारी मुगलों के विज्ञापनों के लिए तो दूसरी पर आश्रित टेक्नोक्रेट के हाथों पंहुंच रहे हैं। संचार के कार्यक्रमों में लोगों की हिस्सेदारी तरफ सरकार के प्रचार के लिए बेच दिया जाता है। संचार के माध्यम लगातार पैसों इस तरह सांस्कृतिक रूप से हमने अपने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वे लाखों लोग हैं जो विशाल और पिछडें देहातों में है। ये ज्यादातर अशिक्षित शून्य है तो अखबारों में उनका हिस्सा नगण्य।

और निरक्षर हैं लेकिन इनके पास हमारी सांस्कृतिक परम्परा का बड़ा विरसा है। वे मदद को खड़ा उनके समर्थन में बढ़ता हुआ मध्यवर्ग है। विशेषाधिकारों का बंटवारा इन्हीं हर क्षेत्र में अपने हकों से महरूम हैं। दूसरी तरफ हैं शासन करने वाले अभिजन जिनकी लोगों के पक्ष में है। यह पूरा वर्ग एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से उपजा है जो शोषण और सामाजिक यथास्थितिवाद को बनाए रखने के लिए लोगों को तैयार करती है और जिसमें सांस्कृतिक संवेदना का अंश भी नहीं होता। इस व्यवस्था से निकलें लोग दफ्तरों के गलियारों में अपने दुपहियों और कारों पर सड़कों पर फैल रहे हैं। ये जंगलों को नष्ट कर रहे हैं पानी दूषित कर रहें हैं हवा दूषित कर रहें हैं पर्यावरण संतुलन नष्ट कर रहे हैं और आर्थिक गैरबराबरी फैला रहे हैं।

ऐसे में संस्कृति और कला कहां है ? अपने विकास की नीतियों के अधिकांशत समर्थन में हमने विशाल पैमाने पर एक उपभोक्ता समाज बना लिया है। हमारे कलाकार जो इस सांस्कृतिक आंधी में उड़ नहीं गए हैं, वे इसके खिलाफ एक सार्थक सौंदर्यशास्त्र बनाने में लगे हुए हैं। इन दो विरोधी पक्षों के बीच हमारे बुद्धिजीवियों= एक बड़ा डांवाडोल सा वर्ग है जिन्हें शासक वर्ग लगातार ललचाता रहता है उ संरक्षण देने का लोभ देता है। कोशिश होती है कि सारी कला और संस्कृति इस्तेमाल किया जा सके। इसमें लोक संस्कृति और आदिवासी संस्कृतियां भी शामिल इस काम में अगर कोई रुकावट है तो वह है कला का मूल स्वभाव, जो इस्तेमाल जाने के विरूद्ध होता है।

सभी सच्ची कलाओं के मूल में कहीं विध्वंस होता है। कलाएं यदि समाज तीखी आलोचना करती हैं तो वे उसके सामने एक बेहतर जीवन का विकल्प भी स हैं। लेकिन अभिजन कला इसका उलट चाहती है। वह यथार्थ पर परदा डाल यथास्थिति को बनाए रखना चाहती है। मौके का फायदा उठाने वाली कला दोनों करना चाहती है। कभी वह प्रगतिशील कला का ढोंग करती है और कभी अ मूलों को स्वीकार कर खुद को बढ़ाती है। कला साहित्य और सौंदर्य की बात

से करना अर्थहीन है। हम उन्हें अपने विकास के पैमानों पर, आर्थिक राजनीतिक आधार पर ही माप सकते हैं। यदि शासक अभिजन वर्ग ने अपने औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए बाहरी तकनीक और व्यवस्थाएं आयात की और एक बड़े वर्ग को इससे वंचित रखा, तो अभिजन कला भी इतनी ही नकल करने वाली होती हैं। इसके बरक्स लोककलाएं, लोगों की कलाएं, अपनी स्वनिर्मित तकनीक को ही सृजन का उपकरण बनाती हैं। यह सांस्कृतिक परम्पराओं को सामयिक संदर्भों में बताती है। यह आवश्यक भी है क्योंकि लोगों की कला एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जिसमे सबके पास बराबर के मौके हों और ऐसी स्थितियां बनें जिसमें सच्ची कला और संस्कृति पनपे। ये स्थानीय तकनीक की समर्थक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग औद्योगिक और कृषि के विकास के फायदे उठा सकते हैं, बगैर अपनी जमीन से उखड़े। ये कलाएं ऐसी स्थानीय तकनीक और परम्पराएं अपनाती है जिनसे लोग जुड़ सकें और इनका प्रभाव लोगों पर पड़े। हालांकि उससे निहित स्वार्थ वाले लोगों का नुकसान हो सकता है।

यही एक प्रक्रिया है जिससे जीवन की गुणवत्ता सुधर सकती है। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता की सभी बातें रूमानी और भ्रामक हैं। बुर्जुआ समाज के मूल्य कुछ लोगों की ही सुविधा के लिए होते हैं और वे ज्यादातर लोगों को वंचित बनाते हैं। इनकी कला भी उस आवाज की तरह होती है जो आपकों सुनहरी मीनारों में कैद करने के लिए बुलाती है। इसका नतीजा होता है कुछ लोगों की जिंदगी का बेहतर होना और उस संकट का गहराते जाना जिसे ज्यादातर लोग झेल रहे हैं। यह विशिष्ट और वंचितों के बीच की खाई को और बढ़ाती है। पुलिस और सेनाएं विशिष्ट लोगों के प्रासादों की हिफाजत के लिए बनाई जाती हैं ताकि वे वंचितों कों बाहर रोक सकें। इन दोनों के बीच में गुण्डों, अपराधियों, बैठौर लोगों, वेश्याओं, जासूसों का एक हाशिया तैयार किया जाता है जो लोगों के जीवन में सांप्रदायिकता और आतंक फैलाता है। जो कलाएं इस अभिजन वर्ग द्वारा तैयार होती हैं वे इस व्यवस्था की हामी होती हैं। इसमें या तो सरकार का प्रचार होता है या इतनी अहमकाना बातें जो वास्तविक जिंदगी से लोगों का ध्यान हटा सकें। ऐसी किसी स्थिति में हम जीवन की किस गुणवत्ता की उम्मीद कर सकते हैं सिवा, लिप्सा, उग्रता, हिंसा, आक्रामकता खून खराबे, सूखा, बाढ़ मुद्रा स्फीति, बढ़ती कीमतों, खराब वास्तुकला, भीड़भाड़, शोरगुल से भरे वीडियों पार्लर, बुरे तमाशे और उत्सव, बुरा सिनेमा, बुरा नाटक विचित्र चित्रकला, नकारात्मक साहित्य और खून के प्यासे व्यक्तियों के।

कला पद्मा की हिलासा की तरह है जो धारा के विरूद्ध तैरती है और मजबूत बनती है। इसे विध्वंस और पुनर्निमाण करना ही चाहिये।

कला वार्ता पत्रिका के हबीब तनवीर अंक से साभार

अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद : कमल किशोर तिवारी